フェイスシールドを付けて、講師 名取龍彦さんの熱の入ったお話し。

フェイスシールドを付けて、講師 名取龍彦さんの熱の入ったお話し。

手に掲げているのはミゴボウキ。稲わらの穂先で作ってある。蚕の繭から糸を引き出すとき、繭を鍋で煮ながら、これを突っ込んで、糸口をさがす。

2020年度3回目の 茅・郷土会Study Room。

「丸ごと博物館の会」と共催でおこなっています。

コロナ禍を避けるために会員のみ対象として実施しました。

会場 うみかぜテラス 多目的室B

時間 12時~14時

お話しは 名取龍彦さん

テーマは 「糸もつくるが 人もつくる」―純水館茅ヶ崎製糸所館主 小山房全(ふさもち)―(その1)

(茅ヶ崎に大正6年から昭和12年まであった製糸工場 茅ヶ崎純水館とその経営者 小山房全について)

今回を1回目として、茅ヶ崎純水館と小山房全の話を 全部で3回に分けるという、講師 名取さんの計画です。

2回目・3回目は2021年度の実施になるでしょう。まだ日取りと場所が未定です。

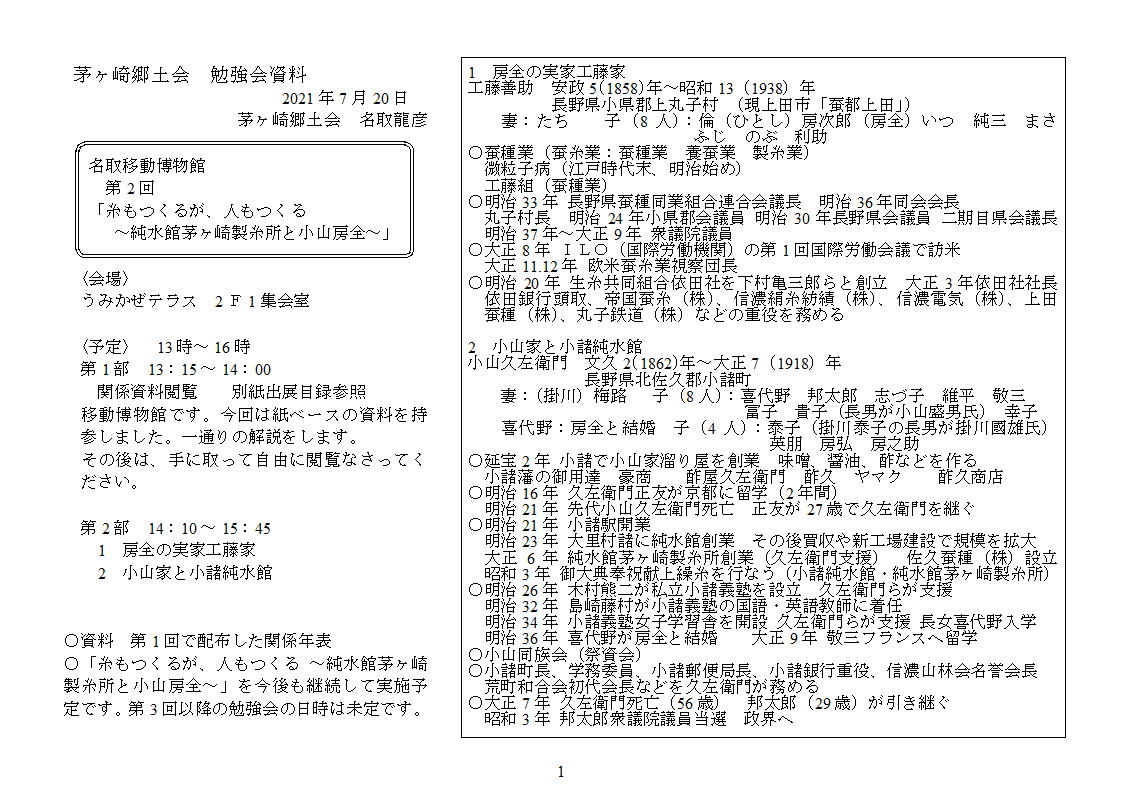

今回のお話しは ①蚕から糸を取ること、②明治時代から大正にかけて輸出のトップだった製糸産業のこと、③茅ヶ崎にあって高品質の絹糸を造っていた「茅ヶ崎純水館」のことで、予定した1時間半は瞬く間に過ぎました。

昔、家庭で絹糸を取っていたころ用いていた道具

昔、家庭で絹糸を取っていたころ用いていた道具

製糸業の歴史、茅ヶ崎純水館などに関係する紙の資料

製糸業の歴史、茅ヶ崎純水館などに関係する紙の資料

名取さんは、自分が行う講演会・勉強会を「移動博物館」と読んでいます。

この日も、自分で収集し、保存している糸とり道具や歴史資料をたくさん会場に持参し、説明して頂きました。

コロナ禍対策として三密を避けるために広い部屋を確保しました。

窓を開けて換気していましたので、聞いている方は寒さをこらえての2時間でした。

しかし、名取さんの熱の入ったお話しに引き込まれて聞いていました。

2回目、3回目の純水館・小山房全についてのお話しの場所と時間は、決まり次第にこのホームページでお知らせします。

なお、今年度(2020年度)の次回 茅・郷土会Study Roomは、

1月19日(火)12時から うみかぜテラス2F-1で、

史跡文化財巡り事前勉強会「市内 下寺尾の歴史を訪ねる」 です。

実際に下寺尾を訪ねるのは、

2月27日(土)午前中を予定しています。

残念ですが、会員対象とさせて頂きます。

photo & report 平野会員

〈茅ヶ崎純水館の話 partⅡへ〉

〈茅・郷土会日記 ―目次―へ〉

〈フロントページへ〉